La Fête de la Nature revient du 22 au 26 mai 2024 dans toute la France ! Les organisateurs et organisatrices en tous genres sont invités à contribuer à cette 18e édition !

La Fête de la Nature, événement emblématique dédié à la célébration de la biodiversité, revient du 22 au 26 mai 2024 pour sa 18e édition ! Cette année encore, nous appelons bénévoles, élus des territoires, enseignants, entrepreneurs, acteurs de la transition écologique, professionnels du tourisme, artistes, particuliers passionnés, et tous les amoureux de la nature à se mobiliser pour créer des moments de découverte et d’émerveillement en pleine nature.

Qu’est ce que la Fête de la Nature ?

La Fête de la Nature est le plus grand évènement annuel français célébrant le monde vivant dans sa richesse et sa diversité. Cette célébration a lieu chaque année, au mois de mai, partout en France. Elle prend la forme d’animations gratuites permettant à des centaines de milliers de participants de vivre une expérience immersive dans la nature.

5 jours où la nature devient un véritable lieu de partage

Que ce soit au cœur des forêts, au bord des rivières, dans les parcs des villes, ou au sein des jardins… les organisateurs et les organisatrices rivalisent chaque année d’ingéniosité pour offrir au public des animations gratuites permettant de découvrir la nature sous toutes ses formes. Le tout dans une ambiance conviviale et festive !

Un événement qui se développe et grandit d’année en année !

Chaque édition voit de nouvelles idées et initiatives prendre forme, grâce à une communauté engagée d’acteurs passionnés. Chacun apporte sa propre touche et participe à rendre la Fête de la Nature encore plus exceptionnelle. Lors de l’édition précédente, ce sont plus de 8 000 animations sur tout le territoire français qui ont été organisées !

Cette année, dans le cadre de sa Stratégie nationale de la biodiversité à échéance 2030, l’Etat apporte son soutien à la Fête de la Nature, afin de lui permettre de se déployer partout, dans tous les territoires, avec l’objectif de passer d’1 million à 5 millions de participants d’ici 2027.

Rejoignez les organisateurs de la 18e édition !

La préparation des festivités commence dès maintenant ! Bénévoles, élus des territoires, enseignants, entrepreneurs, acteurs de la transition écologique, professionnels du tourisme, artistes, particuliers passionnés… que vous souhaitiez organiser une animation, partager vos connaissances ou simplement profiter de ce moment en pleine nature, nous vous invitons à vous mobiliser lors de cet événement incontournable du printemps !

Rejoindre la programmation et enregistrer un événement

1. Créez un compte organisateur (ou mettez-le à jour) sur fetedelanature.com

2. Editez votre page organisateur (page de présentation de votre structure)

3. Vous avez jusqu’au 15 mai 2024 pour proposer un ou plusieurs événements sur fetedelanature.com. Attention, plus tôt votre événement est référencé sur fetedelanature.com plus tôt il sera visible du public !

Une fois l’événement labellisé, un kit de communication est accessible, comprenant des outils de communication (affiches génériques, repiquables…).

A partir du 1er avril, les événements référencés seront visibles du public sur fetedelanature.com

Du 22 au 26 mai, place à la fête !

Lien vers le guide de l’organisateur : https://fetedelanature.com/guidedelorganisateur

Quelques exemple d’activités à mettre en place

La Fête de la Nature célèbre la nature dans toutes ses composantes. Chaque année elle met en avant plusieurs sujets. Voici quelques idées d’activités. Libre à chacun de les investir ou non en fonction de la tonalité qu’il souhaite donner à ses animations. L’important étant bel et bien d’amener le public à se rendre dans la nature !

Zoom sur les espaces naturels protégés

Exemples d’animations à mettre en place : visites et balades pour mieux connaitre la nature dans les parcs nationaux, marins ou régionaux, réserves naturelles ou biologique, sites Natura 2000, sites du Conservatoire du littoral, sites Ramsar, espaces naturels sensibles…

La nature présente en ville

Exemples d’animations à mettre en place : visites accompagnées par des naturalistes pour découvrir la diversité des espèces sur les vieux murs, dans les espaces verts, découverte des arbres urbains, observations ou écoute des espèces…

Initiation des citoyen·nes aux sciences participatives

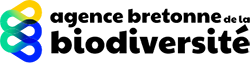

Exemples d’animations à mettre en place : séances d’initiation, d’observations ou d’inventaires participatifs, en sessions courtes ou lors d’une journée multi-inventaire, pour former les citoyens à l’utilisation des programmes de sciences participatives.

Le regard du naturaliste mêlé à celui de l’artiste

Exemples d’animations à mettre en place : parcours spectacle en plein air à la découverte des végétaux, des insectes, des oiseaux… lectures et déambulations naturalistes au cœur de la nature, intermèdes musicaux associée à des points d’arrêt d’écoute et d’observation de la nature.

Moments d’écoute de la nature

Exemples d’animations à mettre en place : séances d’enregistrement des sons de la nature, inventaires sonores d’espaces naturels et d’espèces, balades audio-naturalistes ou des siestes au son des oiseaux…

La nature qui vit la nuit

Exemples d’animations à mettre en place : visites nocturnes, détection des chauves-souris, oiseaux nocturnes, des amphibiens… observation des papillons et autres nocturnes, soirées d’astronomie en plein air, randonnées bivouac nocturnes…

Pour toute question, contacter l’équipe de la Fête de la Nature depuis le formulaire de contact sur fetedelanature.com.

A propos de la Fête de la Nature

Depuis sa création en 2007, la Fête de la Nature mobilise chaque année, autour du 22 mai (journée internationale de la biodiversité), des associations, des collectivités, des entreprises, des écoles, des particuliers… pour l’organisation d’animations gratuites et ouvertes à tous en immersion dans la nature. Son objectif : permettre à tous de renouer un lien fort avec la nature. A travers le site internet fetedelanature.com, les organisateurs sont accompagnés dans la mise en place de leurs évènements et bénéficient de ressources pédagogiques et d’un kit de communication.

Historiquement soutenue par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et par l’Office français de la biodiversité depuis sa création, la Fête de la Nature a mobilisé en 2022 plus de 1000 acteurs sur tout le territoire. Elle est pilotée par 40 partenaires nationaux impliqués pour la préservation de la nature, parmi lesquels de grandes associations, des établissements publics et des acteurs privés tels que EDF, la MGEN, RTE.

L’interface MaQuestion #biodiversitéBZH vous met en relation avec des contacts du Réseau breton de l’accompagnement et des ressources documentaires.

L’interface MaQuestion #biodiversitéBZH vous met en relation avec des contacts du Réseau breton de l’accompagnement et des ressources documentaires.