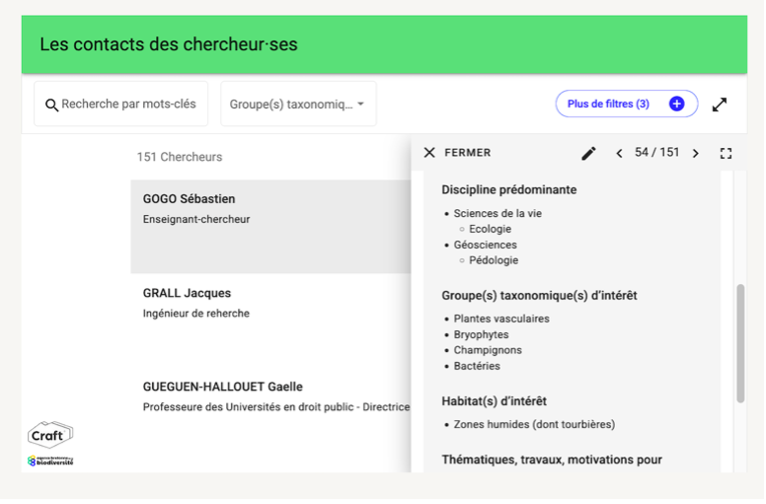

Mode d’emploi pour réussir une collaboration entre gestionnaires d’espaces naturels et chercheur·ses

Apprentissages issus de retours d’expériences bretons

Quels sont les projets menés en collaboration entre chercheur·ses et gestionnaires dans les espaces naturels bretons ? Comment assurer la réussite de ces collaborations ? Quels sont les actions et outils bretons développés pour accompagner le montage de ces projets ?

Après plusieurs années à travailler collectivement sur le sujet, nous partageons un état des lieux et des conseils pour initier et poursuivre des projets à l’interface de la recherche et de la gestion des espaces naturels.

Quels sont les projets menés en collaboration entre chercheur·ses et gestionnaires en Bretagne ?

Le sujet a pu être exploré collectivement grâce à une étude dédiée. Nous vous proposons un résumé synthétique des résultats en 5 parties, tirés des témoignages de 39 gestionnaires et chercheur·ses, qui reviennent sur 50 expériences de collaborations dans les espaces naturels en Bretagne.

Infographie réalisée par des étudiant·es en Master GEAD « Géographie, Aménagement, Environnement, Développement » (Parcours ETA « Environnement, Territoire, Acteurs »), Université Rennes 2, mars 2025

Quelles formes peuvent prendre les collaborations ?

Les collaborations entre gestionnaires et chercheur·ses couvrent des relations de travail délibérées, pour lesquelles chacune des parties a des bénéfices à bien mener le projet mais aussi des éléments ou actions à déployer lors d’une ou plusieurs étapes du processus. Ces collaborations sont protéiformes, allant de projets montés en réponse à un appel à projets régional, national ou européen, à un co-encadrement de stage ou de thèse, un partenariat informel de longue date ou encore la co-organisation d’un évènement mêlant chercheur·ses et gestionnaires.

Quelles thématiques sont abordées par les projets de recherche-action bretons dans les espaces naturels ?

Les thématiques les plus récurrentes des expériences décrites dans l’étude sont relatives aux habitats naturels et à l’état écologique des écosystèmes et leur fonctionnement. Les milieux aquatiques et côtiers sont très représentés, puis arrive juste derrière le sujet des activités humaines et de l’exploitation des ressources naturelles et enfin les questions autour des conflits d’usage et de la gouvernance. Le changement climatique reste une thématique encore peu abordée dans les projets décrits.

Quels espaces protégés sont concernés par ces projets associant gestionnaires et chercheur·ses ?

Ce sont les sites Natura 2000 qui représentent les territoires d’expérimentations collaboratives les plus fréquents, puis les réserves naturelles nationales et régionales.

Qui est à l’origine de l’émergence des collaborations ?

Une part élevée est initiée conjointement par les gestionnaires et chercheur·se (environ 40%). Pour les 60% restantes, ce sont majoritairement les gestionnaires qui sont à l’origine du rapprochement avec les chercheur·ses, au regard de leur questions de terrain.

Quels sont les financements mobilisés en général ?

- Plus de la moitié des projets décrits relèvent d’un cadre formel, avec un financement dédié. Les principaux fonds mobilisés sont les fonds européens, puis les financements de la DREAL Bretagne, puis ceux de l’Office français de la biodiversité (OFB), de la Fondation de France ou encore des Conseils départementaux. Enfin, environ 20% ne relèvent d’aucun cadre formel. Dans ce second cas, la collaboration est plutôt le résultat d’un partenariat de longue date basé sur de l’autofinancement.

6 recommandations pour une collaboration réussie entre gestionnaires et chercheur·ses ?

Dans 80% des cas décrits dans l’étude, les répondant·es estiment l’expérience « réussie » à « très réussie ». Un ressenti expliqué notamment par l’atteinte des résultats escomptés, la production de livrables (documents opérationnels, outils, articles…), la sensibilisation des acteur·ices et l’apaisement des controverses.

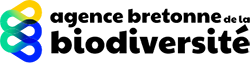

Parmi les facteurs de réussite, la relation de confiance entre les parties prenantes et la bonne communication constituent des éléments primordiaux. En revanche, le principal frein aux collaborations reste le manque de temps et le manque de moyens humains et financiers.

Grâce à cette étude, une série de recommandations a pu être formulée auprès des 2 communautés d’acteurs pour les encourager dans une démarche de partenariat en recherche-action :

- Contacter l’Agence Bretonne de la Biodiversité pour bénéficier de son accompagnement dès l’idée de projet (en savoir + sur l’offre d’accompagnement)

- Consulter l’annuaire des acteurs la recherche-action dans les espaces naturels bretons afin d’identifier les chercheur·ses pouvant être associé·s dès l’émergence d’un projet

- Formuler le projet à partir des besoins des gestionnaires afin d’assurer l’appropriation des résultats par ces dernier·es

- S’attacher à définir les rôles de chacun·e dès l’émergence du projet afin d’expliciter les engagements

- Multiplier les échanges et les rencontres tout au long du projet afin de construire des relations fluides et de confiance entre parties prenantes

- Envisager l’opportunité d’associer un·e médiateur·trice au projet pour suivre et faciliter les échanges

Outils et actions déployés par l’Agence Bretonne de la Biodiversité pour accompagner le montage de collaborations gestionnaires d’espaces naturels >< chercheur·ses

Depuis 2022, grâce au groupe de travail s’attachant au renforcement des liens entre gestionnaires et chercheur·ses, une dynamique régionale inédite existe sur le sujet. Des actions et outils dédiés sont animés par l’Agence, pour recenser les besoins et accompagner l’interconnaissance de ces acteurs professionnels notamment.

Un recensement des besoins des gestionnaires et des chercheur·ses

Suite à la Rencontre gestionnaire-chercheur·ses d’octobre 2023, et à l’étude de sa plus-value, il a été décidé de poursuivre le recensement des besoins gestionnaires-chercheur·ses, sous des formats plus légers.

Ainsi, en septembre 2024 ce recensement a pris la forme d’une enquête composée de 3 questions sur les besoins des gestionnaires et chercheur·ses et diffusée par mail. Une fois les réponses compilées, l’Agence a apporté une réponse personnalisée à chaque répondant·e, leur permettant de :

- Contextualiser leurs besoins en lien avec des dynamiques régionales en cours ou les mettre en lien avec d’autres besoins proches ou similaires, exprimés par d’autres personnes

- Les mettre en relation avec des contacts pertinents

- Identifier des financements potentiels

Enfin, d’autres rendez-vous techniques (journées d’échanges thématiques du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels bretons (RGENB), Ateliers « Aménagement du territoire & biodiversité », Rencontres de réseau…) sont l’occasion pour l’Agence et ses partenaires d’intégrer des interventions scientifiques dans l’objectif de maintenir cette dynamique partenariale.

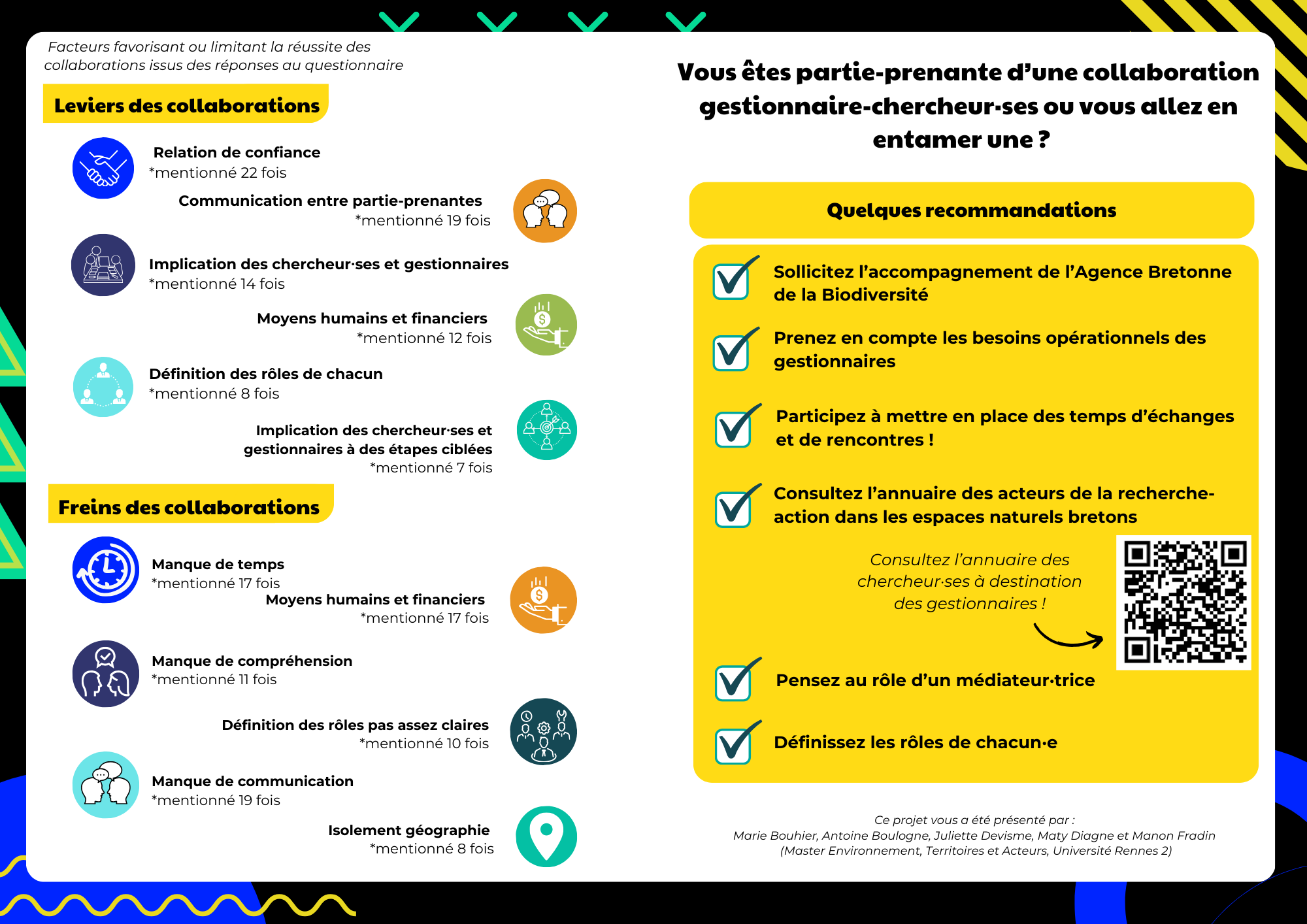

Un annuaire de mise en relation pour accompagner l’interconnaissance

L’annuaire des acteurs la recherche-action dans les espaces naturels bretons est disponible sur le site de l’Agence. Il recense les contacts mais surtout diverses informations relatives aux travaux de recherche des chercheur·ses breton·nes, intéressé·es et motivé·es pour travailler avec les gestionnaires d’espaces naturels bretons.

À la suite d’un travail de mise à jour mené au premier semestre 2025, cet annuaire totalise 150 fiches contacts de chercheur·ses dont près de la moitié sont complètes sur l’ensemble des champs.

Aujourd’hui, une grande diversité de disciplines y sont représentées avec 39 chercheur·ses associés aux sciences de la vie, 32 aux sciences sociales, 14 aux géosciences et 13 aux sciences appliquées (agronomie, science de l’éducation, halieutique). Tous les habitats sont couverts par une expertise scientifique en Bretagne, des habitats côtiers et marins aux habitats humides, forestiers, agricoles ou encore urbanisés. Il en est de même pour les groupes taxonomiques allant des plantes vasculaires, algues, crustacés ou mollusques, aux amphibiens, arachnides, oiseaux et mammifères, en passant par les bactéries, les insectes, etc.

Des filtres thématiques sont proposés dans l’outil pour ajuster la requête et la recherche libre permet d’interroger des mots clés !

Replay du webinaire | Associer la recherche à la gestion des espaces naturels

👉 Présentation du webinaire (lien pdf – 51 pages)

Une cellule d’observation pour encourager la dynamique des collaborations gestionnaires-chercheur·ses en Bretagne

A partir de 2025 et au-delà, le groupe de travail désormais bien installé, endosse le rôle de cellule d’observation et de suivi de la dynamique régionale de recherche-action dans les espaces naturels bretons. Dans ce contexte, l’Agence Bretonne de la Biodiversité en assure le pilotage et le rapportage (suivi des projets émergents et en cours, des évènements thématiques croisant chercheurs et gestionnaires, animation des outils, etc.) .

Inscrite dans le premier Plan d’action territorial (PAT) de la Stratégie Aires Protégées en Bretagne, notre dynamique est également identifiée à l’échelle nationale à travers l’animation nationale de la SNAP pilotée par l’Office français de la biodiversité (OFB). Dans ce contexte, un partenariat à travers un nouveau groupe national est désormais en cours entre l’OFB, la Zone Atelier Alpes, l’Agence Bretonne de la Biodiversité, l’ARBE Région Sud, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et le CEN PACA pour explorer et expérimenter les conditions d’un renforcement des collaborations entre gestionnaires et chercheur·ses sur le territoire de la Zone Atelier Alpes. Livrables à venir !

Composé de deux parties ; unités de recherche et structures du tiers-secteur de la recherche et contacts de chercheur·ses breton·nes, cet annuaire a été créé pour renforcer les partenariats entre les gestionnaires d’espaces naturels et les acteurs de la recherche-action.