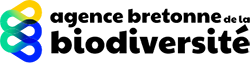

Rendez-vous annuel du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels bretons (RGENB), ce temps dédié au partage de connaissances et d’expériences rassemble l’ensemble des professionnel·les des organismes publics et privés œuvrant pour la préservation et la gestion des milieux naturels bretons terrestres, aquatiques et marins.

Plus de 130 gestionnaires et leurs partenaires étaient réunis à Plélan-Le-Petit en 2025 pour mettre à l’honneur leurs actions de gestion quotidiennes, présenter de nouvelles méthodologies de terrain testées, faire connaître de nouvelles collaborations fructueuses ou encore échanger sur des projets de recherche-action innovants déployés sur leurs territoires !

📢 Les présentations de la journée sont disponibles. Il vous suffit de cliquer sur les titres des interventions dans le programme.

PROGRAMME (VERSION COURTE)

9h ☕ Accueil des participant·es

9h30 > 9h40 📢 Lancement de la journée

Mots introductifs par Maud Bernard, chargée de mission espaces naturels à l’Agence Bretonne de la Biodiversité, Julie Collombat, directrice de l’Agence Bretonne de la Biodiversité et Yvon Fairier, membre du bureau du syndicat de gestion du Parc naturel régional Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude et adjoint à l’environnement à Plélan-Le-Petit.

9h40 > 10h15 📜 Assemblée plénière du RGENB

Présentation de l’assemblée plénière par Maud BERNARD, Agence Bretonne de la Biodiversité :

- Bilan synthétique des actions 2024 pilotées ou appuyées par l’Agence Bretonne de la Biodiversité à destination du Réseau des gestionnaires d’espaces naturels bretons

- Présentation et vote des sujets prioritaires des journées de formations et d’échanges thématiques 2025

10h15 > 12h15 💬 Présentations de la matinée

-

- Le projet RECONECT, un programme opérationnel au service de la restauration des continuités écologiques par le Parc naturel régional Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude

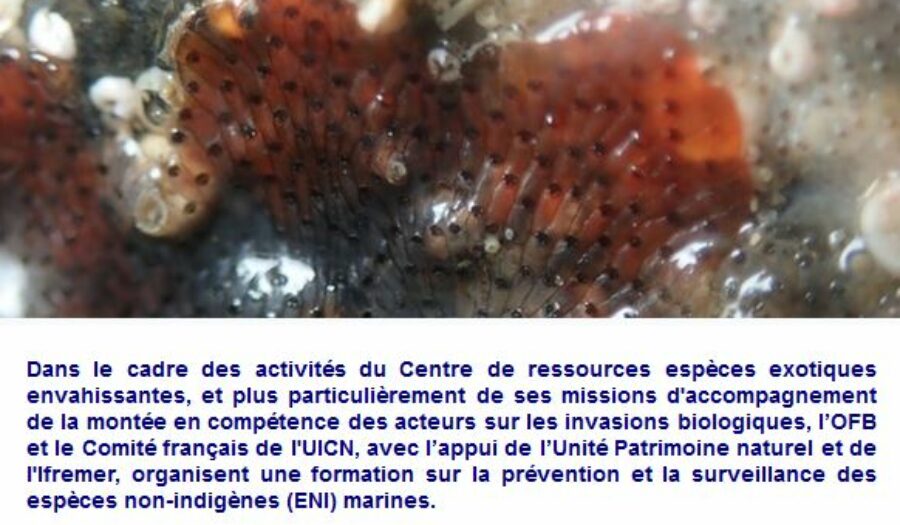

- Un mémento pour favoriser la convergence de politiques publiques environnementales sur le continuum terre-mer par la Direction régionale de l’Office français de la biodiversité

- Fédérer autour d’un projet de territoire Terre-Mer par Eaux & Vilaine (EPTB Vilaine)

- Saulaies de Bretagne : de l’amélioration des connaissances à la prise en compte dans la gestion des espaces naturels. L’exemple de la Réserve naturelle régionale des Landes, prairies et étangs de Plounérin par le Conservatoire national botanique de Brest et Lannion-Trégor Communauté

12h15 > 14h Apéro des publications & pause déjeuner

14h > 17h 💬 Présentations de l’après-midi – Partie 1

- Projet de Réserve Biologique Intégrale sur l’ENS de la Forêt de la Corbière : Une ambition politique en faveur de la biodiversité et du climat par le Département Ille-et-Vilaine et l’Office National des Forêts

- Retour d’expérience : démarche de concertation pour la préfiguration de nouvelles Réserves naturelles régionales par la Commune de Guissény

- Les feux d’artifice à proximité ou dans les espaces naturels par la DDTM56

15h30 > 15h45 ☕ Pause café

15h45 > 16h 💬 Présentations de l’après-midi – Partie 2

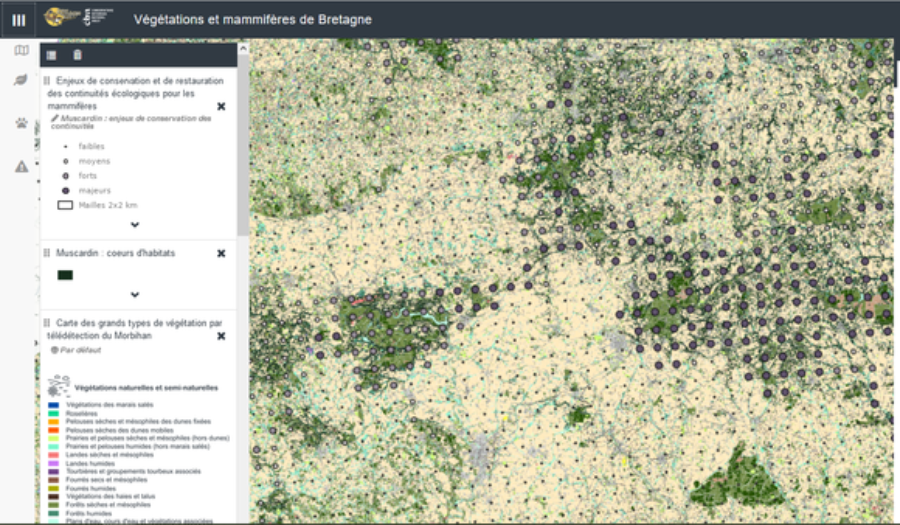

- La mise en œuvre de la Trame Mammifères de Bretagne sur les canaux de Bretagne par la Région Bretagne

- Campagne de sensibilisation 2024 auprès des propriétaires de chiens sur les effets du dérangement par Morlaix Communauté

17h > 17h15 🏁 Mots de clôture du Forum

PROGRAMME (VERSION INTÉGRALE) ⬇

👉 Téléchargez la version PDF de la programmation complète 👈

Pour nous rejoindre, pensez au covoiturage !

Crédits photo : COEUR Emeraude

Les présentations de la journée sont disponibles. Il vous suffit de cliquer sur les titres des interventions dans le programme.

Les présentations de la journée sont disponibles. Il vous suffit de cliquer sur les titres des interventions dans le programme.

L’interface MaQuestion #biodiversitéBZH vous met en relation avec des contacts du Réseau breton de l’accompagnement et des ressources documentaires.

L’interface MaQuestion #biodiversitéBZH vous met en relation avec des contacts du Réseau breton de l’accompagnement et des ressources documentaires.